Conheço o

Luwig já há um bom tempo. Começamos nesse lance de blog mais ou menos na mesma época. Escrevemos bastante - no caso dele, com quantidade e qualidade caminhando lado a lado. Seus textos apaixonados sobre HQs me inspiraram a seguir em frente, mesmo nos momentos de baixa. Indiretamente, ajudaram a manter este blog vivo (ou morto-vivo). Suas dicas e análises me ensinaram a ser um apreciador melhor e acredito que fizeram o mesmo por muitos outros. Tudo isso sem se render ao umbigocentrismo e ao alpinismo virtual. Muito menos à superficialidade com que o tema é frequentemente abordado.

Em outras palavras, é um cara que admiro. Mas não sabia que era tão

vingativo! Como diz a velha máxima,

aqui se faz, aqui se paga.

O que não significa que a sua

intimação seja algum sacrifício. Pelo contrário, além de um exercício agradabilíssimo, é pretexto dos bons para revisitar aquele harém de

coelhinhas a que tanto me rendi em tempos idos. Fechou? Não, fácil demais. O cabra paraibano atravessava uma pororoca de epifanias românticas - comparável, em efeito químico, à ingestão da produção anual da fábrica da Garoto, aqui em Vila Velha - e tascou uma pecha de personalidade e inteligência às homenageadas (e lá se vai meu plano de começar pela Psylocke). Felizmente, esse perfil tridimensional só deixou a lista mais interessante, contestadora e sexualmente revolucionária. Sutiãs em chamas e tudo o mais.

Então,

ferro na boneca... a seguir, cinco autores que, ao inverterem a ótica masculina, desvendaram um pouquinho desse gigantesco mosaico que é a essência de uma mulher.

Aliás...

quatro autores. Um é o couvert da casa. Nada mais justo pra quem ficava parado nas curvas-com-óculos da Tina.

("ficava"?)

As mulheres dos Hernandez Bros.

Love & Rockets foi o grande marco dos quadrinhos underground dos anos oitenta. Não só porque o sci-fi anárquico dos irmãos

Mario (no início),

Gilbert e

Jaime Hernandez já adiantava desde 1981 o que cults afamados como

Tank Girl fariam anos mais tarde. Ou porque o minimalismo visual e narrativo de Jaime arrancou elogios rasgados de Robert Crumb e

Alan Moore (

"é um dos quadrinhistas mais significativos do século 20 no topo de sua forma, onde cada linha é um casamento entre o clássico e o cool"). Nem porque a revista foi o equivalente dos quadrinhos ao

do-it-yourself do punk 77, inspirando toda uma geração de jovens quadrinhistas a sair da fila de espera das grandes editoras e abraçar a independência. Mas porque suas personagens tinham vida própria.

Na ordem da imagem: Isabel "

Izzy" Reubens, Margarita Luisa "

Maggie" Chascarrillo, Esperanza Leticia "

Hopey" Glass e Beatríz "

Penny Century" García se tornaram maiores do que o título original. Como declarou Jaime anos depois,

"passei a me preocupar mais com os personagens do que com os foguetes". Logo elas ganharam um spin-off chamado

Mechanics, que depois virou

Locas, cujo merecido sucesso ofuscou até

L&R. Não é pra menos, elas eram irresistíveis. Passavam por fases, humores, mudavam de opinião tanto quanto de cabelo, engordavam (justo a

Maggie), erravam e, não raro,

persistiam no erro. Gente comum.

Izzy tinha uma bagagem de vida mais

barra-pesada (com direito a um aborto entre uma coisa e outra) e era uma deprê profissional, mas nunca deixava escapar uma boa piada. Em contrapartida, a ensolarada e estonteante Penny era uma loira nada burra cujo esporte preferido era fazer o mundo se arrastar aos seus pés. Já as protagonistas Hopey e Maggie tinham uma dinâmica à parte.

Hopey era um espírito livre, deliciosamente impulsiva e provocadora. Tocava baixo nas piores bandas punk da Califórnia. Amante ocasional de Maggie (muito menos do que gostaria), diplomada em se esquivar das responsabilidades da vida adulta e, principalmente, das

investidas de Terry, a guitarrista da sua banda.

Maggie, ex-mecânica de foguetes (lembra do

"Rockets" do título?), era a

girl next door doce e encantadora, mesmo quando estava fora de forma - ou principalmente quando estava. De todas, era a única que ainda tentava levar uma vida normal e careta. O que não a impedia de, vez ou outra, acordar com a cara enfiada numa privada depois de uma balada mais hardcore. Garotas comuns são o que há.

E não dá pra deixar de citar as amigas

luchadoras Gina e

Xo, protagonistas da excelente graphic

Whoa, Nellie!. Ideal para relembrar o sentido da verdadeira (quando não

ingênua) amizade e de como pode ser complicado lutar por seus sonhos,

literal ou

idealizadamente. E leitura obrigatória para conhecer um pouquinho mais dessas fascinantes mulheres de Jaime Hernandez.

As mulheres de Terry Moore

Década de 90. De um lado, tínhamos a era mais sexista e estereotipada dos quadrinhos injetando testosterona adulterada na cabecinha dos leitores. De outro lado, porém, tínhamos

Terry Moore e sua cria máxima,

Estranhos no Paraíso, correndo corajosamente por fora do sistemão (o que não o impedia de recorrer a ele

às vezes). A série era sinônimo de independência, tanto no quesito criação-distribuição, já que era autofinanciada, quanto no perfil realístico de suas personagens. Sem exagero: relendo hoje as aventuras de

Francine e

Katchoo se tem uma boa pista de onde Brian Michael Bendis tirou inspiração para sua fabulosa Jessica Jones, em

Alias, e Brian K. Vaughan para o mulherio insandecido de

Y - The Last Man.

A série era repleta de nuances de ação, drama, romance e humor, mas o que importava mesmo era o triângulo/rolo amoroso central. A sexy, temperamental e determinada Katina "Katchoo" Choovanski (

"The Original Angry Blonde!") é perdidamente apaixonada pela insegura Francine, sua melhor amiga, enquanto David é caidaço pela loira - não raro, parecia um

intruso desastrado na relação ou mesmo um alter-ego do autor. Nada fica muito claro no início, mas depois as coisas

vão se acertando - e se complicando, com o aparecimento da demoníaca Darcy, irmã de David, diretamente ligada ao passado escabroso de Katchoo.

Terry Moore concluiu (maravilhosamente)

Estranhos no Paraíso em 2007, deixando uma legião de órfãos mundo afora. A série, aclamada pela crítica e premiadíssima (Eisner incluso), foi uma das melhores e mais sedutoras HQs publicadas nos anos 90. Lá por 94-97, então, não tinha páreo. Moore estava em sua melhor fase como desenhista e, como escritor, vivia criando ganchos de cair o queixo. Era quase impossível largar um arco antes da conclusão e imagino que a espera entre uma história e outra devia ser insuportável.

"Imagino", porque só fui completar a leitura há relativamente pouco tempo. A publicação da série no Brasil foi bastante irregular. Trafegou pela Abril, Pandora Books, Via Lettera e HQM, compilada sem muito critério em minis, álbuns e pocket-books.

Nada que uma edição brazuca da colossal

Strangers in Paradise - Omnibus não resolvesse. Eu pediria falência feliz.

As mulheres de Craig Thompson

A esta altura, todos os grupos de discussão já devem ter exaurido o assunto.

Retalhos (

Blankets, 2003) cativou meio mundo e metade do outro com uma entrega e sinceridade poucas vezes vista nos quadrinhos ou mesmo na literatura, digamos, mais convencional. Se existe alguém que não foi arrebatado em alguma das 600 páginas do livrão de

Craig Thompson é porque tem um bloco de gelo no lugar do coração. A sensibilidade e a resignação com que o autor olhou para sua infância e adolescência não pareciam a de um cara de só 28 anos. No mínimo, o dobro disso.

O trato com o sexo oposto, neste caso, tem fundamentos totalmente pessoais para o autor - porém, é justamente a parte em que mais me identifiquei. Nós, da turma do cromossomo Y, não somos tão diferentes assim. Aposto que muitos outros se identificaram também. Porque a paixonite terminal do jovem Craig pela suave e enigmática

Raina é puro deslumbramento e projeção. Típico daquela idade. O diferencial (e aí já não sei quantos continuaram se enxergando ali) é que dali ele mergulhou fundo na

idealização. E isso costuma doer mais que o Merthiolate da época. Dificilmente acaba bem. Nietzsche e aquela coisa sobre se fortalecer mandam lembranças.

Claro que é uma visão unilateral de um cara sobre uma garota que ele julga perfeita até em suas imperfeições (e o monólogo de Robin Williams em

Gênio Indomável me vem à cabeça agora). Mas se encaixa neste contexto do meme se pensarmos que também é uma característica feminina inconsciente. Raina é

Alison,

Amy e

aquela garota que o Marcelo Rubens Paiva viu passando num ônibus. Essas são eternas. Principalmente porque não sabem disso.

Acho que tenho que comentar da mamãe Thompson também. Apesar de subserviente ao puritanismo da igreja e ao autoritarismo do marido, salvou os traseiros do pequeno Craig e do seu irmãozinho de uma bela surra. Sempre que podia, contemporizava os ânimos, como uma mãe mesmo faz. E também o levou pra passar uns dias com a amiga. O que conta, afinal, é a intenção.

As mulheres de Joss Whedon

Pode se dizer que as mulheres são a base do trabalho de

Joss Whedon. Qualquer coisa relativa aos homens é só consequência do que elas fazem. Demorou pra eu me convencer que o cara que repaginou

Buffy, a Caça-Vampiros tinha desenvolvido um filão criativo de credibilidade. Mas a verdade é que, no pouco que vi da série, a protagonista não tinha nada de santa e nem de longe dava vazão à imagem

valley girl da Sarah M. Gellar. Foi um bom sinal, mas não o suficiente pra me tirar o prazer de ignorar o programa.

A ficha só começou a cair após o longa

Serenity, que refletiu todos os meus temíveis

raios ômega. Avançou em queda livre com a série

Firefly, conferida retroativamente, e se estatelou de vez com a surpreendente

Astonishing X-Men. Extermínio total de paradigmas - pra não dizer da minha opinião equivocada.

A referência de todo mundo em relação à mulherada da Mansão X estava bem defasada. Grant Morrison? Preciosista demais e se via em cada personagem. Whedon não. Sem levantar bandeiras, ele mandava todas irem à luta. Aumentou o volume nas limitações e nos momentos de fraqueza, capturando a substância daquelas meninas. Mostrou do que elas eram feitas - e não era só de papel. O que ele fez com

Emma Frost reluz de tão representativo.

Predadora por natureza, a

Catherine Tramell mutante sempre foi retratada de forma unidimensional e vilanizada, o que, no fundo, era só um subtexto para punição e repressão. Por mais que a lingerie com espartilho e as frases clichês de dominatrix fossem uma massagem shiatsu pra este corpo cansado, Whedon, como toda razão e bom humor,

ironizou o estereótipo. A ex-Rainha Branca agora utilizava sobriamente seus instintos de fêmea alfa - na maior parte do tempo, mais relevantes do que seus dons mutantes - e não hesitava em adiantar o seu lado. Scott

que o diga. Em

Astonishing #14 (

X-Men Extra #68), ele foi seguidamente atropelado por uma Scania branca com um lindo capô.

Seguindo sua tendência natural para inverter posições (opa!), Whedon atingiu ótimos resultados até em dinâmicas en passant entre coadjuvantes. Foi assim na

conversa entre Logan e a novata Hisako "

Armadura" Ichiki e com o Fera e a

normalmente profissional agente Brand.

Mas o grande achado da segunda temporada de

Astonishing foi, sem dúvida,

Kitty Pryde. Eu, que nunca gostei muito da personagem, fiquei, arram, surpreendido. Sem mais aquela de teenager modelo de comportamento virginal, emocionalmente frágil e vitimizada. Kitty agora tinha reservas de autoconfiança. Pegou o russo de jeito umas boas duas vezes em poucas edições. Ao longo da saga, confrontou e intimidou até a ameaçadora Emma, que em outros tempos foi a sua antítese literal. Teve moral e atitude suficientes pra justificar as referências mais

lisonjeiras. Os créditos pela sequência

eletrizante de ação girl-on-girl entre ela e ms. Frost são dos traços abençoados de John Cassaday, mas o

toque final foi do Whedon. Classe.

E, pelamordeDeus, nem vou falar do final. Que me perdoem Mark Millar e Bendis, mas os desfechos de

Guerra Civil e

Invasão Secreta, juntos, não são 1/5 do que Kitty Pryde faz sozinha aqui. Virei fanzão da Lince Negra. Pena que, agora, à distância.

Whedon demonstrou tanta desenvoltura em tridimensionalizar suas garotas que não chegou a ser surpresa quando ele

diversificou o cardápio da caça-vampiros. E a vacilante e já

empacotada Dollhouse? Essas regras e suas exceções...

As mulheres de Carlos Zéfiro

Ah, os catecismos. Em tempos de sensações indie (Moon & Bá) e pirotecnias plasticamente impecáveis (Grampá), a trajetória e o legado de

Carlos Zéfiro soam quase improváveis. Ele era indie autêntico e virtuose apenas nas curvas femininas, mas soube como ninguém dar vazão aos anseios e à imaginação de um povo soterrado numa ditadura militar. Pra muitos, Zéfiro era apenas sinônimo de revistinha de sacanagem, porém, houve uma época em que comercializar putaria, só se fosse na clandestinidade. A sacanagem, por si só, era considerada mais subversiva que sequestrar embaixador norte-americano.

O autor operou ativamente no olho do furacão, de 1948 até o final dos anos 70, mas durante a década de 80 ainda se encontravam nas bancas essas práticas revistinhas - os famosos "catecismos", que cabiam no bolso e assim apelidados porque eram vendidos camuflados em publicações religiosas. Dessa forma, gerações inteiras de moleques hiperativos descobriam a sexualidade pela primeira vez. Antes de comprar a minha 1ª Playboy (aquela da Ana Lima,

prima da Druuna), estudei religiosamente nos catecismos. Amém.

Foi justo a Playboy quem desvendou o "Código Zéfiro", numa investigação levada a cabo em 1991. Após quarenta anos se reservando no mais absoluto anonimato, o icônico Carlos Zéfiro, por insistência dos filhos, decidiu finalmente revelar sua identidade ao público. Era o carioca

Alcides Caminha, um respeitável funcionário do Departamento Nacional de Imigração. Autodidata no traço, se envolveu com o desenho erótico meio que por acidente e tomou gosto pela coisa. Resolveu vender alguns originais, a receptividade foi positiva, as tiragens aumentaram e o resto é história.

Na época, o funcionalismo público era regido pela antiga lei 7.967, que proibia envolvimento em escândalos. Temendo perder o emprego e, mais tarde, a aposentadoria, driblou a lei adotando o famoso pseudônimo. Criou uma lenda. A

antológica entrevista que ele concedeu à revista Semanário, em 1992, tem a história completa.

Alcides também era um compositor de mão cheia. Escreveu algumas canções ao lado de Nelson Cavaquinho, entre elas, sucessos como

"Notícia" e

"A Flor e o Espinho" (

"tire o seu sorriso do caminho/que eu quero passar com minha dor"... linda música). Talento pouco é bobagem.

Tal qual um Nelson Rodrigues dos quadrinhos, Zéfiro era mestre em erotizar situações corriqueiras do dia a dia. Empregadas domésticas, primas, amigas, esposas de amigos, amantes de amigos, cunhadas, professorinhas, beatas, matutas, viúvas, vizinhas e, pasme, até prostitutas. O universo Zefiriano era povoado por mulheres pegando fogo em momentos de pura lascívia. No fundo, era tudo sobre o fascínio que temos por elas. E era uma via de mão dupla, nunca totalmente masculinizada. A bem da verdade, suas mulheres jamais ficavam "na mão" (pelo menos, nos balõezinhos, elas falavam um monte...) e sempre tinham o controle da situação. Zéfiro colocava todas no pedestal.

Vez ou outra, o autor também mudava o target e incorporava outros elementos às histórias (sim, as revistinhas tinham histórias). Um bom exemplo foi a mistura de pornochanchada e comédia popular à Mazzaropi na hilária

"Aventuras de João Cavalo", seu maior sucesso de vendas (será que P.T. Anderson toparia filmar?).

Alcides "Zéfiro" Caminha não chegou a colher os louros da fama recém-readquirida, fazendo sua passagem em 5 de julho de 1992 - menos de um ano após ter revelado sua "identidade secreta". Mas era um sujeito modesto e, mesmo com o hype iminente, não se deixou seduzir pelos famigerados quinze minutos. Ao ser perguntado se tinha consciência de que fazia parte da história cultural do país, Zéfiro respondeu:

"não ligo muito para isso, não. Com sinceridade. Afinal é muita honra para um pobre marquês. Acho tudo na vida muito efêmero. Hoje se está no apogeu, amanhã no ostracismo e acabou".

Tantas pessoas deveriam seguir esse exemplo...

♠ ♠ ♠ ♠ ♠

A tradição dos memes manda o participante a indicar novos incautos à corrente hellraiser. Sem-expectativa-de-retorno mode on, vamos lá: Rafael Lima, do

Na Cara do Gol, Thalita, do

Pipoca no Edredom, Jotace, do

El Blog de Jotace, Valeria D'Orazio, do

Occasional Superheroine, e Becca, do

No Smoking in the Skull Cave. Pelo menos, renderam bons links!

Ps: fico devendo menção a alguma

autora de quadrinhos. Não acredito que não consegui em pensar em nenhuma...

Pode se dizer que as mulheres são a base do trabalho de Joss Whedon. Qualquer coisa relativa aos homens é só consequência do que elas fazem. Demorou pra eu me convencer que o cara que repaginou Buffy, a Caça-Vampiros tinha desenvolvido um filão criativo de credibilidade. Mas a verdade é que, no pouco que vi da série, a protagonista não tinha nada de santa e nem de longe dava vazão à imagem valley girl da Sarah M. Gellar. Foi um bom sinal, mas não o suficiente pra me tirar o prazer de ignorar o programa.

Pode se dizer que as mulheres são a base do trabalho de Joss Whedon. Qualquer coisa relativa aos homens é só consequência do que elas fazem. Demorou pra eu me convencer que o cara que repaginou Buffy, a Caça-Vampiros tinha desenvolvido um filão criativo de credibilidade. Mas a verdade é que, no pouco que vi da série, a protagonista não tinha nada de santa e nem de longe dava vazão à imagem valley girl da Sarah M. Gellar. Foi um bom sinal, mas não o suficiente pra me tirar o prazer de ignorar o programa.

Ah, os catecismos. Em tempos de sensações indie (Moon & Bá) e pirotecnias plasticamente impecáveis (Grampá), a trajetória e o legado de Carlos Zéfiro soam quase improváveis. Ele era indie autêntico e virtuose apenas nas curvas femininas, mas soube como ninguém dar vazão aos anseios e à imaginação de um povo soterrado numa ditadura militar. Pra muitos, Zéfiro era apenas sinônimo de revistinha de sacanagem, porém, houve uma época em que comercializar putaria, só se fosse na clandestinidade. A sacanagem, por si só, era considerada mais subversiva que sequestrar embaixador norte-americano.

Ah, os catecismos. Em tempos de sensações indie (Moon & Bá) e pirotecnias plasticamente impecáveis (Grampá), a trajetória e o legado de Carlos Zéfiro soam quase improváveis. Ele era indie autêntico e virtuose apenas nas curvas femininas, mas soube como ninguém dar vazão aos anseios e à imaginação de um povo soterrado numa ditadura militar. Pra muitos, Zéfiro era apenas sinônimo de revistinha de sacanagem, porém, houve uma época em que comercializar putaria, só se fosse na clandestinidade. A sacanagem, por si só, era considerada mais subversiva que sequestrar embaixador norte-americano.

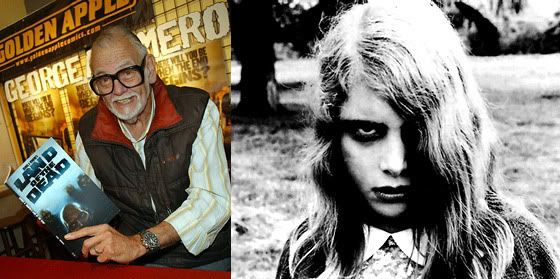

Era pra ser só mais um trailer ao acaso, mas a sensação foi de um cruzado no queixo. Dois motivos: é instigante e é mais uma refilmagem de um filme de Romero - um, aliás, que eu não assistia há muito tempo. The Crazies resgata a produção homônima de 1973, agora com direção de Breck Eisner (Sahara) e roteiro adaptado por Scott Kosar (O Operário) e Ray Wright (Pulse). No elenco estão Timothy Olyphant, Danielle Panabaker (do Sexta-Feira 13 2009) e a Radha Mitchell, cuja presença, pra mim, é quase um selo de garantia.

Era pra ser só mais um trailer ao acaso, mas a sensação foi de um cruzado no queixo. Dois motivos: é instigante e é mais uma refilmagem de um filme de Romero - um, aliás, que eu não assistia há muito tempo. The Crazies resgata a produção homônima de 1973, agora com direção de Breck Eisner (Sahara) e roteiro adaptado por Scott Kosar (O Operário) e Ray Wright (Pulse). No elenco estão Timothy Olyphant, Danielle Panabaker (do Sexta-Feira 13 2009) e a Radha Mitchell, cuja presença, pra mim, é quase um selo de garantia.