Defenders #1/#4 (de 5)

Antes mesmo de sair o segundo capítulo da Liga da Justiça "tosca", em

JLA Classified #4,

Keith Giffen já havia espalhado aos quatro ventos que esse seria o último arco que ele escreveria para o grupo. Cascata? Aposto que é, mas também acho que naquele momento ele mesmo acreditava nisso. Afinal, já devia saber que alguns meses mais tarde iria assumir a batuta dos

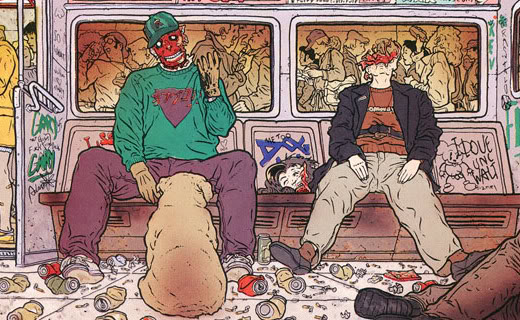

Defensores, supergrupo da Marvel que sempre exibiu um inegável apelo cômico (ainda que involuntário), até mais forte do que a equipe B da Liga. Uma equipe no qual ninguém concorda com ninguém, nenhum dos integrantes tem a mínima empatia e cujos inimigos remetem aos padrões vilanescos mais esdrúxulos da chamada 'Era de Ouro'. De JLA para Defensores? Nada se perde...

Mas não me entenda mal. Sempre curti muito os Defensores. Apesar de sua formação ter sido modificada meia-dúzia de vezes (sai Valkíria, entra Daemon Maelstrom, sai Felina, entra Gavião Noturno, etcs), os titulares mesmo eram

Namor,

Hulk e

Surfista Prateado, liderados pelo

Dr.

Estranho. É que nem o Black Sabbath... com o Dio foi bom, mas com o Ozzy é que era o bicho. Além do mais, os Defensores eram a equipe mais

overpower que se tinha notícia. Chegava ser covardia. Só a inclusão do Gigante Esmeralda e do ex-arauto de Galactus já os colocava na posição de supergrupo mais poderoso da Marvel. Da Marvel não... dos quadrinhos. Entretanto, a relação interna do grupo era pra lá de conturbada, principalmente entre Namor e o Surfista. Não raro, os dois se engalfinhavam em

pancadarias homéricas, sendo que o Dr. Estranho tentava intermediar a coisa toda a duras penas e o Hulk não estava nem aí. De inimigos, a fina flor de tudo o que a Marvel tinha de mais atual...

nos anos 60:

Homem-Planta,

Nebulon,

Xemnu,

Calizuma e... adivinha-quem-veio-pra-jantar,

Dormammu, o antagonista mais recorrente das histórias em quadrinhos, Sua Majestade O Rei das Entressafras. Talvez por isto mesmo foi o eleito por Giffen e

DeMatteis para ser o primeiro inimigo dos Defensores "toscos" (ainda mais).

Nas mãos hábeis de

Kevin Maguire, Dormammu ganhou um

visual meio s&m, tipo

Hellraiser. Mas só mudou aí. Os roteiristas, espertos, praticamente não mexeram em nada. É incrível como os mesmos diálogos, lidos hoje, soam tão ridículos. Às vezes,

Defenders periga virar uma história de uma piada só, sempre se baseando em toda aquela grandiloqüência e pompa descabidas - e algum espertinho(a) tirando sarro da clicherama e das situações incrivelmente piegas (lembrei logo do filho do Dr. Evil, de

Austin Powers). A premissa, por si só, é quase um emblema do maniqueísmo pop: o demônio Dormammu se une a sua irmã, a impiedosa

Umar, dando fim à uma desavença familiar (e milenar) que era a única coisa que o impedia de ser o detentor do Poder Absoluto. E qual é a maior ambição de Dormy agora que é um deus vivo? Dominar a Terra!

® Só que sua "querida" irmãzinha tem outros planos...

Aliás, o resgate da personagem Umar foi um achado. Ela parece um mix de Cléo Pires e Angelina Jolie com o senso de humor fúnebre da Mortícia Adams. E além de ser uma

gostosa de mão cheia...

...é uma tremenda

ninfomaníaca, capaz de estremecer os alicerces da Torre de Mordo... digo, Dormammu. Atraída fisicamente pelo Hulk (!), Umar, fã de verdura, faz as mais de 100 toneladas de "sustança" do Golias Verde ficarem carentes de vitamina C(atuaba). Com ela, a expressão "enquanto eu tiver língua e dedo..." fica bastante depreciada.

Do lado dos heróis, sem grandes problemas também. Eles mesmos se autodestroem sem o auxílio de terceiros. Namor é uma figura: narcisista crônico, elitista e arrogante ao extremo. Banner/Hulk, depois de tanta desgraça que lhe acometeu na cronologia normal, já está mais pra lá do que pra cá: revoltado, cínico e com uma inequívoca atitude tô-fazendo-hora-extra-no-mundo. Já o Doc Strange vem com sacas daquela ironia cortante que vem sendo amolada desde

Vikings, a mini do Thor escrita pelo Garth Ennis. E por incrível que pareça, o Surfista Prateado é o único que ainda não moveu nem uma palha, mesmo faltando apenas

1 edição para o arco terminar. Contudo, não deixa de ser insólita a sua situação: imerso em ponderações sobre o Sentido da Existência (uma constante), o angustiado Surfista se identifica com uma

tribo terráquea e acredita que encontrará ali as respostas que tanto persegue. Cabe dizer que o Surfista do Maguire está igualzinho ao C3PO.

Vou te dizer. Esperava mais dos Defensores de Giffen/DeMatteis/Maguire. É melhor do que a última da JLA tosca (mesmo porque, esta já estava bem aquém das anteriores), mas com certeza eles podem fazer mais que isso. Seja como for, os diálogos ainda estão bem malandros, há ganchos realmente espirituosos (o que Umar e Dormammu fazem com o todo-poderoso Eternidade pode parecer blasfêmia pra alguns, mas que foi engraçado, foi), a tiração em cima dos clichês é nonsense total (

"Onde está Dormammu? Se eu o conheço bem, deve estar contando ao Estranho cada detalhe do nosso plano. Ele sempre faz isso. Não consegue manter aquela boca flamejante fechada!"), e o Doutor Estranho está impagável nas alfinetadas que troca com o Namor e quando tenta convencer cada Defensor a retornar à equipe.

Mas o ponto alto da revista, na minha humilde opinião, é a dominatrix do inferno Umar, deliciosamente cruel. A menina rouba a cena! Além de ser uma pinup de cair o queixo e um paradoxo interessante a eterna

silly-girl Mary Marvel. :)

QUEM NÃO TE VIU, QUEM TE VÊ

Estamos pagando o preço por termos deixado Hollywood monopolizar o mercado cinematográfico por todos esses anos. O mundo ao redor desta fábrica de sonhos está se tornando tão bom em produzir sonhos quanto, senão melhor. O que chega por aqui em termos de "novidade estrangeira" é à base de conta-gotas, naquele festival de cinema independente que vai acontecer em um estado que provavelmente não é o seu. Fora isso, é apelar para a última fronteira - avançando via web e treinando a paciência tibetana com aquele download interminável (porque o BitTorrent é lerdíssimo ou porque o e-Mule e congêneres ainda não encontrou fontes suficientes para baixar o arquivo). Isto pra não falar na legenda (a qualidade ou a falta da mesma), já que o idioma das produções não será o inglês. O resultado é

Free Zone,

Immortel,

Guardiões da Noite,

Oldboy,

2046,

Casshern,

Three... Extremes,

Haute Tension,

Sympathy for Mr. Vengeance e pérolas quetais, sendo exibidas num cinema bem longe de você.

Mas, às vezes, e só às vezes, um barquinho fura o embargo comercial/cultural e se materializa, como que por encanto, bem ali na locadora da esquina. Foi assim com

Casshern, e um pouco antes, com

Vidocq (França, 2001). Na época em que este filme foi lançado, houve um corre-corre underground que chegava a ser irritante, de tão restrito. Mandei se foder e fui seguir minha vida (=puta merda, todo mundo viu, menos eu!). Confesso que nem lembrava mais quando me deparei com esta jóia rara, hoje no semi-anonimato.

Dirigido pelo escalafobético

Jean-Christophe Comar, o filme causou furor na época por ser a primeira produção filmada com as câmeras de alta definição da Sony, as tais CineAlta 24-P. E faz alguma diferença? Ô! Através deste recurso, o diretor optou por uma filtragem mais chapada no contraste de cores e redefiniu o conceito de fotografia e perspectiva digital. Ainda hoje, quatro anos depois, a concepção visual empregada no filme é impressionante. Às vezes chega a lembrar a psicodelia gótica do clip

The Perfect Drug, do Nine Inch Nails, como na antológica seqüência do

jardim.

Eugene François Vidocq (

Gérard Depardieu) é um detetive na Paris caótica de 1830, à beira de uma revolução após uma abdicada básica de Carlos X. Ríspido, perspicaz e inteligente, Vidocq é considerado o melhor no que faz. Em meio aos distúrbios, uma série de raptos e assassinatos é atribuída à uma criatura aparentemente sobrenatural chamada

O Alquimista, e é justamente o novo desafio de Vidocq. Durante um cerco, os dois se enfrentam no mano-a-mano e Vidocq fica dependurado sobre uma fornalha,

Obi-Wan style. Quando o Alquimista revela sua verdadeira identidade (calma,

não é spoiler!), o detetive, incrédulo, se atira nas chamas. Começa então uma investigação por parte de

Etienne (

Guillaume Canet), um jornalista que estava escrevendo a biografia de Vidocq.

Um detalhe: Vidocq realmente existiu e é considerado um dos pais da perícia criminal. Sendo assim, é natural que o mote do filme seja desmascarar cada fenômeno místico com um verniz de ceticismo que faria inveja ao Padre Quevedo. Algumas vezes, essa premissa consegue resultados brilhantes, como no engenhoso esquema do "relâmpago assassino" (dá até vontade de matar alguém daquele jeito). Mas é na reta final, quando já estamos mais experts do que os caras do

C.S.I., que levamos um tostão daqueles que doem pra valer e tudo que aprendemos cai por terra. O que nos confirma o que esse filme é, de fato: um

pop movie de aventura com lingüagem e dinâmica de revista em quadrinhos, muito divertido, inovador no conceito de produção e design, sem deixar para trás as tendências atuais dos filmes de ação (edição rápida e grandes lutas). Tudo isso, com direito à um final-surpresa desconcertante, a participação da belíssima

Inés Sastre e um céu que parece saído de um óleo sobre tela vivo e pulsante.

Eu poderia chegar aqui e escrever que

Vidocq é a adaptação que

Do Inferno poderia ter sido (se eu não tivesse gostado de

Do Inferno), mas a verdade é que o personagem merecia algumas linhas escritas pelo

Alan Moore. É a cara dele.

A propósito, esse filme foi a estréia do diretor Jean-Christophe Comar. Logo depois, ele passou a assinar como

Pitof (acredite se quiser, é

ele) e, três anos mais tarde, foi pra Hollywood fazer História. Não no bom sentido, claro...

R Á P I D O & R A S T E I R O

As Páginas do Rock'n'Roll

Uma homenagem ao guitarrista e produtor James Patrick Page, o

Jimmy Page, nunca é demais (embora ele provavelmente não deva curtir homenagens em forma de mp3). Muitos ignoram o que o guitar-hero produziu entre o fim do

Led Zeppelin, em 1980, e o retorno à parceria com Robert Plant, no discaço

No Quarter, de 1994. Uma pena, pois teve coisa (muito) boa aí.

DEATH WISH 2 - MUSIC by JIMMY PAGE - A franquia Desejo de Matar é tenebrosa, mas contou com uma trilha sonora despirocante. No primeiro filme, de 1974, foi o mestre Herbie Hanckok quem compôs a trilha e nos brindou com algumas das peças mais sombrias de sua carreira. Em Desejo de Matar 2, de 1982, foi a vez de Page mostrar um belo serviço, contando com os vocais matadores de Paul Rodgers (Free, Bad Company). O disco remete bem ao peso Swingin' London do Led Zep, inclusive com aquela cara de "trilha de rua". Destaque para Jam Sandwich, City Sirens e a arrepiante instrumental The Chase.

THE FIRM - Em 1985, Page comete outro discaço ao lado de Rodgers, agora sob a alcunha The Firm. O que se ouve aqui é hard rock tradicional, direto da escola setentista, com bastante influência de blues rock. A Fender-Telecaster de Page soa mais classuda do que nunca em Closer, Someone To Love, Radiactive, na linda Together e em Midnight Moonlight, que traz incursões acústicas bem à Led Zeppelin III. O The Firm hoje é referenciado como um projeto fracassado de Page. Mas também... o que é que fazia sucesso na época? Bon Jovi, Warrant, Poison, Motley Crüe? Se eu fosse o Page, me sentiria lisonjeado. ;)

JIMMY PAGE - Outrider - Este álbum solo de 1988 contou com uma big band no estúdio: os vocalistas Chris Farlow (faixas 6, 8 & 9), John Miles (faixas 1 & 2), o baterista Barrymore Barlow (faixas 5 & 7), quase um baixista diferente por música e duas presenças pra lá de ilustres - Robert Plant cantando na paulada The Only One e Jason Bonham, filho do John, espancando a bateria em todas as outras faixas. O disco é todo excelente, mas é impossível não se emocionar com Prison Blues, um bluesão arrastado, manhoso e pesadão, típico do Led Zep dos primeiros discos.

"When all are one and one is all...

...To be a rock and not to roll"

Esses discos aí ao lado ficam até quarta ou quinta, capice?

Na verdade, o monstro era um cientista chamado Ted Sallis que, recrutado pela SHIELD (Superintendência Humana não-sei-o-quê Espionagem, Logística e-alguma-coisa), estava trabalhando na recuperação do soro do super-soldado (aquele do Capitão América). Durante um ataque da IMA (essa eu lembro: Idéias Mecânicas Avançadas), o bom doutor destruiu suas anotações e aplicou o soro na própria veia, com o intuito de malocar a fórmula. Acuado e ferido, ele acabou afundando em um pântano próximo do laboratório e deveria ter ido pro saco, mas o soro começou a agir juntamente com as forças místicas do lugar (sim, haviam forças místicas lá!) e ele se transformou no Homem-Coisa, um ser irracional e instintivo. Não seria nada demais se a adaptação não fosse 100% fiel à fonte, afinal, o Monstro do Pântano, a contraparte leguminosa da DC, teve dois filmes fidelíssimos (o primeiro deles dirigido pelo Wes Craven) e igualmente xexelentos. Mas em Homem-Coisa, o roteiro está pouco se lixando para o background fornecido pelos quadrinhos. Com sorte, esbarramos no nome "Ted Sallis", meio que largado sem muita importância lá no meio.

Na verdade, o monstro era um cientista chamado Ted Sallis que, recrutado pela SHIELD (Superintendência Humana não-sei-o-quê Espionagem, Logística e-alguma-coisa), estava trabalhando na recuperação do soro do super-soldado (aquele do Capitão América). Durante um ataque da IMA (essa eu lembro: Idéias Mecânicas Avançadas), o bom doutor destruiu suas anotações e aplicou o soro na própria veia, com o intuito de malocar a fórmula. Acuado e ferido, ele acabou afundando em um pântano próximo do laboratório e deveria ter ido pro saco, mas o soro começou a agir juntamente com as forças místicas do lugar (sim, haviam forças místicas lá!) e ele se transformou no Homem-Coisa, um ser irracional e instintivo. Não seria nada demais se a adaptação não fosse 100% fiel à fonte, afinal, o Monstro do Pântano, a contraparte leguminosa da DC, teve dois filmes fidelíssimos (o primeiro deles dirigido pelo Wes Craven) e igualmente xexelentos. Mas em Homem-Coisa, o roteiro está pouco se lixando para o background fornecido pelos quadrinhos. Com sorte, esbarramos no nome "Ted Sallis", meio que largado sem muita importância lá no meio.

Sábado retrasado (5/11) o canal pago Boomerang exibiu um episódio bem atípico do desenho Duck Dodgers (um Patolino from the future), chamado "In Space No One Can Hear You Rock/Ridealong Calamity". O convidado especial da vez foi ninguém menos que Dave Mustaine, o Megadeth-man em pessoa.

Sábado retrasado (5/11) o canal pago Boomerang exibiu um episódio bem atípico do desenho Duck Dodgers (um Patolino from the future), chamado "In Space No One Can Hear You Rock/Ridealong Calamity". O convidado especial da vez foi ninguém menos que Dave Mustaine, o Megadeth-man em pessoa.

Antes mesmo de sair o segundo capítulo da Liga da Justiça "tosca", em JLA Classified #4, Keith Giffen já havia espalhado aos quatro ventos que esse seria o último arco que ele escreveria para o grupo. Cascata? Aposto que é, mas também acho que naquele momento ele mesmo acreditava nisso. Afinal, já devia saber que alguns meses mais tarde iria assumir a batuta dos Defensores, supergrupo da Marvel que sempre exibiu um inegável apelo cômico (ainda que involuntário), até mais forte do que a equipe B da Liga. Uma equipe no qual ninguém concorda com ninguém, nenhum dos integrantes tem a mínima empatia e cujos inimigos remetem aos padrões vilanescos mais esdrúxulos da chamada 'Era de Ouro'. De JLA para Defensores? Nada se perde...

Antes mesmo de sair o segundo capítulo da Liga da Justiça "tosca", em JLA Classified #4, Keith Giffen já havia espalhado aos quatro ventos que esse seria o último arco que ele escreveria para o grupo. Cascata? Aposto que é, mas também acho que naquele momento ele mesmo acreditava nisso. Afinal, já devia saber que alguns meses mais tarde iria assumir a batuta dos Defensores, supergrupo da Marvel que sempre exibiu um inegável apelo cômico (ainda que involuntário), até mais forte do que a equipe B da Liga. Uma equipe no qual ninguém concorda com ninguém, nenhum dos integrantes tem a mínima empatia e cujos inimigos remetem aos padrões vilanescos mais esdrúxulos da chamada 'Era de Ouro'. De JLA para Defensores? Nada se perde...

Um detalhe: Vidocq realmente existiu e é considerado um dos pais da perícia criminal. Sendo assim, é natural que o mote do filme seja desmascarar cada fenômeno místico com um verniz de ceticismo que faria inveja ao Padre Quevedo. Algumas vezes, essa premissa consegue resultados brilhantes, como no engenhoso esquema do "relâmpago assassino" (dá até vontade de matar alguém daquele jeito). Mas é na reta final, quando já estamos mais experts do que os caras do C.S.I., que levamos um tostão daqueles que doem pra valer e tudo que aprendemos cai por terra. O que nos confirma o que esse filme é, de fato: um pop movie de aventura com lingüagem e dinâmica de revista em quadrinhos, muito divertido, inovador no conceito de produção e design, sem deixar para trás as tendências atuais dos filmes de ação (edição rápida e grandes lutas). Tudo isso, com direito à um final-surpresa desconcertante, a participação da belíssima Inés Sastre e um céu que parece saído de um óleo sobre tela vivo e pulsante.

Um detalhe: Vidocq realmente existiu e é considerado um dos pais da perícia criminal. Sendo assim, é natural que o mote do filme seja desmascarar cada fenômeno místico com um verniz de ceticismo que faria inveja ao Padre Quevedo. Algumas vezes, essa premissa consegue resultados brilhantes, como no engenhoso esquema do "relâmpago assassino" (dá até vontade de matar alguém daquele jeito). Mas é na reta final, quando já estamos mais experts do que os caras do C.S.I., que levamos um tostão daqueles que doem pra valer e tudo que aprendemos cai por terra. O que nos confirma o que esse filme é, de fato: um pop movie de aventura com lingüagem e dinâmica de revista em quadrinhos, muito divertido, inovador no conceito de produção e design, sem deixar para trás as tendências atuais dos filmes de ação (edição rápida e grandes lutas). Tudo isso, com direito à um final-surpresa desconcertante, a participação da belíssima Inés Sastre e um céu que parece saído de um óleo sobre tela vivo e pulsante.